大津の映画館1

2008年12月20日

もう古い話になりますが、平成10年、市民の方から膨大な映画関係資料のコレクションを寄贈していただきました。

このコレクションは、市内在住の熱烈な映画ファン、畠山秀一氏(故人)が蒐集されたもので、

なかには大正15年(1926)から昭和17年(1942)までの映画チラシ1,660点が含まれていました。

チラシのほとんどは、大津市内の映画館で興行されたときに配られたものです。

今回から、畠山コレクションについて、少し連載、紹介していきます。

映画のタイトルや役者の名前も、ファンにとっては時代を感じさせることでしょうが、

それとともに、チラシに記された映画の観覧料や大津市内カフェの宣伝なども、

当時の大津の風俗を知る恰好の資料といえます。

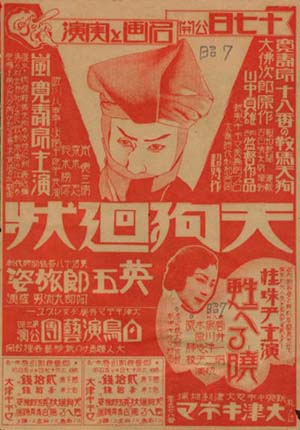

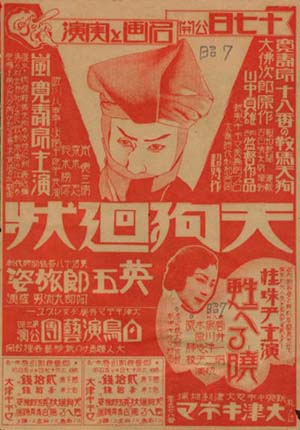

第一回目は、ご存知、嵐寛(アラカン)の鞍馬天狗です。

嵐寛こと、嵐寛寿郎は、阪東妻三郎(バンツマ)や片岡千恵蔵とともに時代劇の大スター。

チラシの中央に、大きく横書きされたタイトル「天狗廻状」は、

昭和7年、嵐寛プロ独立一周年記念として、前後編が制作されました。

鞍馬天狗は、嵐寛の十八番(おはこ)。近藤勇ひきいる新選組とのチャンバラシーンは、

子供たちの圧倒的な人気を得て、シリーズは大ヒットしました。(樋爪)

メモ1

チラシの右下にある「大津キネマ」は、大津市の札の辻にあった映画館です。開館は大正11年。

当時は「近江館」と呼ばれていたらしく、ほどなくして大津キネマと名前が変わり、

帝国キネマ・新興キネマの直営館となりました。同館は、以後、大津東宝、大勝館と改称、

昭和30年頃、さらに昭劇と改称され、同32年頃には閉館しています。

メモ2

チラシの左下に「御優待割引券」が二枚ついています。これを見ると、割引後の階下席は20銭、階上席が30銭。

大都市の封切館の入場料50銭と比べると、大津の映画館はかなり安かったことになります。

ちなみに当時は、お蕎麦が一杯10銭、コーヒーが一杯10銭から15銭くらいでした(朝日新聞社「値段の風俗史」参照)。

メモ3

このチラシも含め、畠山コレクションを紹介した解説図録「大津の映画館」を当館で販売しています。

代金は一冊600円(送料別)。興味のある方は、是非お買い求めください。

このコレクションは、市内在住の熱烈な映画ファン、畠山秀一氏(故人)が蒐集されたもので、

なかには大正15年(1926)から昭和17年(1942)までの映画チラシ1,660点が含まれていました。

チラシのほとんどは、大津市内の映画館で興行されたときに配られたものです。

今回から、畠山コレクションについて、少し連載、紹介していきます。

映画のタイトルや役者の名前も、ファンにとっては時代を感じさせることでしょうが、

それとともに、チラシに記された映画の観覧料や大津市内カフェの宣伝なども、

当時の大津の風俗を知る恰好の資料といえます。

第一回目は、ご存知、嵐寛(アラカン)の鞍馬天狗です。

嵐寛こと、嵐寛寿郎は、阪東妻三郎(バンツマ)や片岡千恵蔵とともに時代劇の大スター。

チラシの中央に、大きく横書きされたタイトル「天狗廻状」は、

昭和7年、嵐寛プロ独立一周年記念として、前後編が制作されました。

鞍馬天狗は、嵐寛の十八番(おはこ)。近藤勇ひきいる新選組とのチャンバラシーンは、

子供たちの圧倒的な人気を得て、シリーズは大ヒットしました。(樋爪)

メモ1

チラシの右下にある「大津キネマ」は、大津市の札の辻にあった映画館です。開館は大正11年。

当時は「近江館」と呼ばれていたらしく、ほどなくして大津キネマと名前が変わり、

帝国キネマ・新興キネマの直営館となりました。同館は、以後、大津東宝、大勝館と改称、

昭和30年頃、さらに昭劇と改称され、同32年頃には閉館しています。

メモ2

チラシの左下に「御優待割引券」が二枚ついています。これを見ると、割引後の階下席は20銭、階上席が30銭。

大都市の封切館の入場料50銭と比べると、大津の映画館はかなり安かったことになります。

ちなみに当時は、お蕎麦が一杯10銭、コーヒーが一杯10銭から15銭くらいでした(朝日新聞社「値段の風俗史」参照)。

メモ3

このチラシも含め、畠山コレクションを紹介した解説図録「大津の映画館」を当館で販売しています。

代金は一冊600円(送料別)。興味のある方は、是非お買い求めください。

大津の映画館2

2008年12月23日

「大津の映画館」シリーズ第2弾です。

最初に触れた映画ファンの畠山秀一氏は大正9年(1920)大津市の三井寺町で生まれられ、

平成9年、78歳で亡くなられました。

遺族の方から寄贈の申し出をいただいたのは、その翌年のことでした。

生前、私がご自宅まで調査に寄せていただき、お話を伺ったのですが、映画のチラシを前にして、

それはそれは熱心に、一枚ずつ私に示され、楽しそうに、そして延々と映画館や映画の内容、

映画スターについてお話になるのです。もう、いつ終わるのかと不安?になるほど・・・。

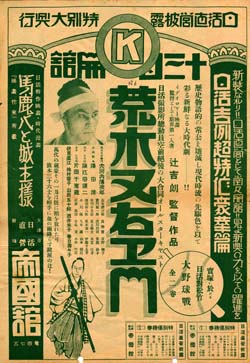

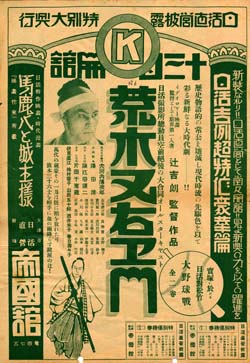

今回も時代劇。嵐寛とならぶ時代劇の大スター、大河内伝次郎です。

あの独特の台詞の言い回しは、耳について今も離れません。

タイトルは「荒木又右衛門」。

伊賀上野の鍵屋の辻での仇討ちで有名ですね。主演の大河内伝次郎は、丹下左膳や国定忠治が当たり役で、

チャンバラ映画には欠かせない名優でした

本作は、彼の初期の作品(昭和6年)で、

男優は、沢田清・海江田譲二・片岡知千蔵、

女優は伏見直江や山田五十鈴と、豪華メンバーでした。

右下の「特別優待券」は、階下席が大人20銭、小人10銭。

上映館の「帝国館」は、大津の日活直営館として有名で、

明治時代の芝居小屋が前身です。当初は稲荷座と呼ばれていましたが、

大正9年頃、帝国館と改称し、その後ほどなく映画の上映を始めたようです。

館名は、大津映画劇場、大津日活映画劇場とかわり、昭和30年頃に有楽座と改称、

同38年に閉館しました。

大津の映画館の名前はコロコロと変わっているので、

年代によって、ご存知の館名が違うのが、聞き取り調査をしていて面白く、

またややこしいところです。

場所は現在の、大津市松本一丁目6番あたり、浜通りに面して立派な建物が建っていました。

(樋爪)

最初に触れた映画ファンの畠山秀一氏は大正9年(1920)大津市の三井寺町で生まれられ、

平成9年、78歳で亡くなられました。

遺族の方から寄贈の申し出をいただいたのは、その翌年のことでした。

生前、私がご自宅まで調査に寄せていただき、お話を伺ったのですが、映画のチラシを前にして、

それはそれは熱心に、一枚ずつ私に示され、楽しそうに、そして延々と映画館や映画の内容、

映画スターについてお話になるのです。もう、いつ終わるのかと不安?になるほど・・・。

今回も時代劇。嵐寛とならぶ時代劇の大スター、大河内伝次郎です。

あの独特の台詞の言い回しは、耳について今も離れません。

タイトルは「荒木又右衛門」。

伊賀上野の鍵屋の辻での仇討ちで有名ですね。主演の大河内伝次郎は、丹下左膳や国定忠治が当たり役で、

チャンバラ映画には欠かせない名優でした

本作は、彼の初期の作品(昭和6年)で、

男優は、沢田清・海江田譲二・片岡知千蔵、

女優は伏見直江や山田五十鈴と、豪華メンバーでした。

右下の「特別優待券」は、階下席が大人20銭、小人10銭。

上映館の「帝国館」は、大津の日活直営館として有名で、

明治時代の芝居小屋が前身です。当初は稲荷座と呼ばれていましたが、

大正9年頃、帝国館と改称し、その後ほどなく映画の上映を始めたようです。

館名は、大津映画劇場、大津日活映画劇場とかわり、昭和30年頃に有楽座と改称、

同38年に閉館しました。

大津の映画館の名前はコロコロと変わっているので、

年代によって、ご存知の館名が違うのが、聞き取り調査をしていて面白く、

またややこしいところです。

場所は現在の、大津市松本一丁目6番あたり、浜通りに面して立派な建物が建っていました。

(樋爪)

大津の映画館3

2009年01月05日

皆さん、新年明けましておめでとうございます。

本年も、「大津れきはく日記」をよろしくお願いします。

早速ですが、大津の映画館シリーズ第3弾をお送りします。

ご寄贈いただきましたコレクションは、すでに触れましたように、

市内の映画ファン畠山秀一氏(故人)の膨大な映画に関するコレクションです。

平成9年、惜しくも78歳で亡くなられましたが、年配の方らしく、

映画のチラシを、不要になった反古紙の裏面に貼られ、

目録も、鉛筆と定規で詳細な目録を作って手書きされるなど、

それはもう、頭が下がる思いです。

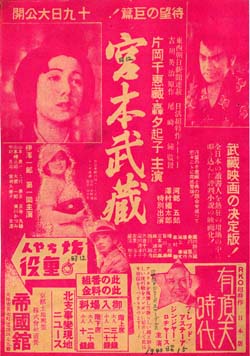

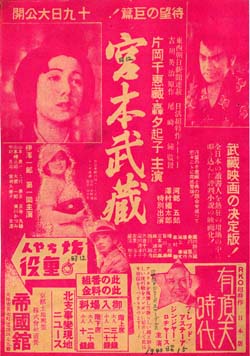

さて3回目は、片岡千恵蔵の「宮本武蔵」です。

宮本武蔵は、昭和10年に「朝日新聞」で連載の始まった吉川英治の大河小説です。

俳優は、片岡千恵蔵のほかにも様々な役者さんが演じていますが、

オールドファンには千恵蔵が一番懐かしいのではないでしょうか。

また轟由夕起子は、お通の役柄ですが、彼女の記念すべきデビュー作品

でもあったのです。

大津の帝国館(大津の映画館2参照)での上映は昭和12年だったようですが、

時代を反映し、「北支事変現地ニュース」といったニュース映画も

同時に上映されています。(樋爪)

本年も、「大津れきはく日記」をよろしくお願いします。

早速ですが、大津の映画館シリーズ第3弾をお送りします。

ご寄贈いただきましたコレクションは、すでに触れましたように、

市内の映画ファン畠山秀一氏(故人)の膨大な映画に関するコレクションです。

平成9年、惜しくも78歳で亡くなられましたが、年配の方らしく、

映画のチラシを、不要になった反古紙の裏面に貼られ、

目録も、鉛筆と定規で詳細な目録を作って手書きされるなど、

それはもう、頭が下がる思いです。

さて3回目は、片岡千恵蔵の「宮本武蔵」です。

宮本武蔵は、昭和10年に「朝日新聞」で連載の始まった吉川英治の大河小説です。

俳優は、片岡千恵蔵のほかにも様々な役者さんが演じていますが、

オールドファンには千恵蔵が一番懐かしいのではないでしょうか。

また轟由夕起子は、お通の役柄ですが、彼女の記念すべきデビュー作品

でもあったのです。

大津の帝国館(大津の映画館2参照)での上映は昭和12年だったようですが、

時代を反映し、「北支事変現地ニュース」といったニュース映画も

同時に上映されています。(樋爪)

《大津のキロク写真1》大津駅

2009年08月04日

博物館には、市内の写真家である谷本勇氏が昭和20年代後半から撮り続けてきた写真資料(ファイル約200冊・フイルム約9千本、約16万コマ)が収蔵されています。氏は、家業として写真撮影業を営むとともに、写真家として県内の写真を数多く撮影されています。写真は、昭和30年代から50年代の大津の市街地を中心に風景や生活の様子など多岐にわたりますが、いずれも大津の町の移り変わりがよく分かる写真です。写真はネガ・ベタともに保存され、またそのほとんどに撮影年月日が記録されていることから、撮影年代の判る写真資料としても貴重なものです。

これらの写真は、平成17年に当館に寄贈していただき、現在少しずつではありますが、整理作業を進めています。

歴史博物館では、谷本氏の撮影された写真以外にも、数多くの写真を蒐集調査し、その成果は博物館ホームページの中の「大津の古写真」で紹介していますが、ここでは「大津のキロク写真」と題して、谷本氏の撮影された写真を元に、少しマニアックな解説を加えながらご紹介するものです。

今回のテーマは「大津駅」です。

最近、駅前の整備事業が完成した大津駅ですが、現在の駅舎は昭和50年(1975)に建て替えられた建物です。それ以前の駅舎といえば、こんな建物でした。

《04111 昭和39年3月 谷本勇氏撮影》

この駅舎は大正10年(1921)に建てられた、左右対称のモダンな建物です。この場所に大津駅が設置されると同時に建設された駅舎です。建て替えられた年代が新しいので、記憶に残っておられる方も多いのではないでしょうか?

《04067 昭和38年8月 谷本勇氏撮影》

「この場所に」と限定したのには訳があります。

続きを読む

これらの写真は、平成17年に当館に寄贈していただき、現在少しずつではありますが、整理作業を進めています。

歴史博物館では、谷本氏の撮影された写真以外にも、数多くの写真を蒐集調査し、その成果は博物館ホームページの中の「大津の古写真」で紹介していますが、ここでは「大津のキロク写真」と題して、谷本氏の撮影された写真を元に、少しマニアックな解説を加えながらご紹介するものです。

今回のテーマは「大津駅」です。

最近、駅前の整備事業が完成した大津駅ですが、現在の駅舎は昭和50年(1975)に建て替えられた建物です。それ以前の駅舎といえば、こんな建物でした。

《04111 昭和39年3月 谷本勇氏撮影》

この駅舎は大正10年(1921)に建てられた、左右対称のモダンな建物です。この場所に大津駅が設置されると同時に建設された駅舎です。建て替えられた年代が新しいので、記憶に残っておられる方も多いのではないでしょうか?

《04067 昭和38年8月 谷本勇氏撮影》

「この場所に」と限定したのには訳があります。

続きを読む

タグ :大津のキロク写真

看板考現学1

2010年02月06日

最近、町なかをぶらぶらしていて気になるのは、老舗などの看板です。

そこに書かれたお店やさんの名前に、

古くから日本で書かれてきた「くずし字」(変体がなとか漢字の草書体)が

使われていることです。

なんか読めないなあと思って、店の前まで行ってみると

なんだ、ここは昆布屋さんだったのか、と分かります。

たとえば、昆布屋さんの看板でしたら、変体仮名(草書体)で

「古ん婦」と書かれています。

じゃあ、いざ「古」「婦」のくずし字だけを見せられて、

さて、皆さんはお読みになれるでしようか??

写真上は、「こ」と発音しますが、

もとの字は「古」で、写真はそのくずし字です。

写真下は、「ふ」ですが、

濁点が付いてますので「ぶ」と発音します。

元の漢字は、婦人の「婦」で、それをくずし字で書いたものです。

それらの2文字を続けた看板が、写真下です。

僕は、大津市歴史博物館の学芸員ですが、特に「古文書(こもんじょ)」

つまり、このような「くずし字」の解読を担当しており、

歴史博物館で開催する古文書解読講座の講師をしています。

じゃあ、これを講座のテキストに使えないだろうか、と思いつきました。

今回の「昆布屋さんの看板」は、ごくごく入門編です。

これからしばらくシリーズとして続けますので、

皆さん「くずし字」の解読に挑戦してみませんか。

(学芸員ヒヅメ)

そこに書かれたお店やさんの名前に、

古くから日本で書かれてきた「くずし字」(変体がなとか漢字の草書体)が

使われていることです。

なんか読めないなあと思って、店の前まで行ってみると

なんだ、ここは昆布屋さんだったのか、と分かります。

たとえば、昆布屋さんの看板でしたら、変体仮名(草書体)で

「古ん婦」と書かれています。

じゃあ、いざ「古」「婦」のくずし字だけを見せられて、

さて、皆さんはお読みになれるでしようか??

写真上は、「こ」と発音しますが、

もとの字は「古」で、写真はそのくずし字です。

写真下は、「ふ」ですが、

濁点が付いてますので「ぶ」と発音します。

元の漢字は、婦人の「婦」で、それをくずし字で書いたものです。

それらの2文字を続けた看板が、写真下です。

僕は、大津市歴史博物館の学芸員ですが、特に「古文書(こもんじょ)」

つまり、このような「くずし字」の解読を担当しており、

歴史博物館で開催する古文書解読講座の講師をしています。

じゃあ、これを講座のテキストに使えないだろうか、と思いつきました。

今回の「昆布屋さんの看板」は、ごくごく入門編です。

これからしばらくシリーズとして続けますので、

皆さん「くずし字」の解読に挑戦してみませんか。

(学芸員ヒヅメ)