企画展「大津歴博の玉手箱」第2章「鴟尾 ―古代の屋根飾り―」

2016年04月14日

会期も残り4日となりましたが、大津市歴史博物館では、企画展「大津歴博の玉手箱」を開催中です。

この展覧会は、学芸員が各コーナーを担当し、徹底解説しています。

今回は、第2章「鴟尾 ―古代の屋根飾り―」の紹介です。

このコーナーでは、大津市一里山三丁目の「山ノ神遺跡」から出土した鴟尾(しび)を展示しています。

鴟尾は、古代の寺院や宮殿で使われた瓦の一種で、シャチホコのように屋根の両端を飾るために使われました。

山ノ神遺跡の4号窯跡からは、高さ約1.4mもある4基の大型の鴟尾が出土しています。今回の展示では、その4基全てを同時に見ることができます。(1基は、常設展示室内にありますので、そちらも合わせてご覧ください。)

間近で見ると、その大きさがよくわかります。

古代のお寺の跡を調査すると、鴟尾の破片が見つかることがあります。しかし、一部のみが出土することがほとんどで、その全体の姿を復元することは難しいものが多いといえます。そんな中、山ノ神遺跡からは、4基の鴟尾が、ほぼ完全に復元できる状態で出土しました。これは、屋根に実際に据えられていた鴟尾ではなく、窯の中で焼成の途中であった鴟尾が、その窯ごと埋もれて残されていたためです。つまり、山ノ神遺跡の鴟尾は、実は未完成品なのです。

山ノ神遺跡は、7世紀に須恵器を焼いていた窯(かま)跡が残る遺跡です。

鴟尾は、この中の4号窯跡から見つかりました。

この4号窯は、7世紀の中頃から須恵器を焼くために使われており、最終的に鴟尾を焼くことになります。しかし、大型の鴟尾を何とか窯の中に運び入れたまではよかったのですが、その後の焼成途中で、窯の天井が崩落してしまい、窯ごと埋もれてしまっている状態で見つかりました。崩落した窯は直されることはなく、窯の中で壊れてしまった鴟尾も取り出されることはなく、そのままの状態で現代まで残りました。そして、調査で見つかった破片をつなぎ合わせることで、完全な形にまで復元することができ、当時、どのような手順で鴟尾を作っていたのかもわかる重要な資料となりました。

この4基の鴟尾のうち3基は、全体の形を完全に復元して展示しています。残りの1基は、3つのパーツに分けたままで復元作業が終えられているので、展示では、鴟尾の内側がどうなっているかのかも確認できます。

今回の展示では、鴟尾本体を間近でじっくりと御覧いただくことができます。

鴟尾をどのように作っていたのかも、パネルで解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

「大津歴博の玉手箱」は17日(日曜)までの開催です。

皆様のお越しをお待ちしております。

この展覧会は、学芸員が各コーナーを担当し、徹底解説しています。

今回は、第2章「鴟尾 ―古代の屋根飾り―」の紹介です。

このコーナーでは、大津市一里山三丁目の「山ノ神遺跡」から出土した鴟尾(しび)を展示しています。

鴟尾は、古代の寺院や宮殿で使われた瓦の一種で、シャチホコのように屋根の両端を飾るために使われました。

山ノ神遺跡の4号窯跡からは、高さ約1.4mもある4基の大型の鴟尾が出土しています。今回の展示では、その4基全てを同時に見ることができます。(1基は、常設展示室内にありますので、そちらも合わせてご覧ください。)

間近で見ると、その大きさがよくわかります。

古代のお寺の跡を調査すると、鴟尾の破片が見つかることがあります。しかし、一部のみが出土することがほとんどで、その全体の姿を復元することは難しいものが多いといえます。そんな中、山ノ神遺跡からは、4基の鴟尾が、ほぼ完全に復元できる状態で出土しました。これは、屋根に実際に据えられていた鴟尾ではなく、窯の中で焼成の途中であった鴟尾が、その窯ごと埋もれて残されていたためです。つまり、山ノ神遺跡の鴟尾は、実は未完成品なのです。

山ノ神遺跡は、7世紀に須恵器を焼いていた窯(かま)跡が残る遺跡です。

鴟尾は、この中の4号窯跡から見つかりました。

この4号窯は、7世紀の中頃から須恵器を焼くために使われており、最終的に鴟尾を焼くことになります。しかし、大型の鴟尾を何とか窯の中に運び入れたまではよかったのですが、その後の焼成途中で、窯の天井が崩落してしまい、窯ごと埋もれてしまっている状態で見つかりました。崩落した窯は直されることはなく、窯の中で壊れてしまった鴟尾も取り出されることはなく、そのままの状態で現代まで残りました。そして、調査で見つかった破片をつなぎ合わせることで、完全な形にまで復元することができ、当時、どのような手順で鴟尾を作っていたのかもわかる重要な資料となりました。

この4基の鴟尾のうち3基は、全体の形を完全に復元して展示しています。残りの1基は、3つのパーツに分けたままで復元作業が終えられているので、展示では、鴟尾の内側がどうなっているかのかも確認できます。

今回の展示では、鴟尾本体を間近でじっくりと御覧いただくことができます。

鴟尾をどのように作っていたのかも、パネルで解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

「大津歴博の玉手箱」は17日(日曜)までの開催です。

皆様のお越しをお待ちしております。

(福庭)

企画展「大津歴博の玉手箱」第6章「両界曼荼羅の世界」コーナー

2016年03月19日

現在、大津市歴史博物館では、企画展「大津歴博の玉手箱」を開催中です

この展覧会は、学芸員が各コーナーを担当し、徹底解説しています

今回は第6章「両界曼荼羅の世界」をご紹介したいと思います。曼荼羅を知るためには、予備知識をいろいろお話ししなければならないため、途中で挫折せずお付き合いください。挫折しそうな方、挫折した方は3月23日(水)と4月6日(水)開催のギャラリートークへお越しくださいませ。

まず、「両界曼荼羅」という呼称ですが、これは「胎蔵界」と「金剛界」の2つをセットにしていることから「両界」と呼ばれています。ただし、「胎蔵界」については「大悲胎蔵」が正しい名称であり、本来「界」は呼びませんが、「両界曼荼羅」というときは通例として「界」をつけています。

ではこの2つの曼荼羅はいったい何を表しているのでしょうか?

それぞれは異なるお経の内容を絵画化したものです。

まず胎蔵界とは、・・・(長くなるので中略)

胎蔵界=仏の悟りや救いを様々な尊像の姿で整然と図式化したもの。

金剛界=人が悟りを開いて仏になるまでを順序立てて図式化したもの。

というように、典拠とするお経が異なるために、それぞれの内容も異なります。

この2つは一見すると非常にたくさんの仏たちが描かれており、とっつきにくいですが、それぞれの区画毎に見ていくとなんとなくわかります。

まず胎蔵界は、中心にある中台八葉院(ちゅうだいはちよういん)を中心に、画面を12の区画に分けて構成されています。

中台八葉院の上には、・・・(やっぱり長くなるので中略)

一方、金剛界は画面を9分割し、円と四角によって幾何学的にお経の内容を説明しています。

画面の中央には、・・・(眠くなるので中略)

ここから本題に入りますので頑張ってください

当館が所蔵している両界曼荼羅は、一見して何かが違うことが分かります。私は先に「金剛界は画面を9分割し、円と四角によって幾何学的にお経の内容を説明しています」と書きました。少し美術に詳しい方でしたら、この記述を当然と思われるでしょう。

しかし上の金剛界の画像をご覧ください。

9分割されていません

この形式は、両界曼荼羅の中でも レアもの

レアもの として名高い「金剛界八十一尊曼荼羅」と呼ばれるものです。

として名高い「金剛界八十一尊曼荼羅」と呼ばれるものです。

これは本来9分割された・・・(1コ1コ説明すると長くなるので中略)

この形式の曼荼羅は、現在天台宗系の寺院に多く(それでも数は極めて少ないですが)見られることから、台密(天台密教)の中で需要があったものと思われます。

この形式の曼荼羅は、・・・(くどくなるので中略)

一方胎蔵界にも変わった特徴があります。

それを説明するまえに、まず空海がもたらした曼荼羅と天台の各祖師が持ち帰った曼荼羅についてご説明します。

(2~3日かかるので中略!!)

当館所蔵の胎蔵界曼荼羅の、特に除蓋障院(じょがいしょういん)という場所を見てみると、実は空海が持ち帰った曼荼羅とは上下反転しています

これがいったい何を意味しているかは今後の課題ですが、一見難しく見える曼荼羅も、ゆっくり少しずつ見ていくとその面白さに気づいていただけるものと確信しております。

「中略」の部分はギャラリートークで詳しくご説明しますので、ぜひ足をお運びください

この展覧会は、学芸員が各コーナーを担当し、徹底解説しています

今回は第6章「両界曼荼羅の世界」をご紹介したいと思います。曼荼羅を知るためには、予備知識をいろいろお話ししなければならないため、途中で挫折せずお付き合いください。挫折しそうな方、挫折した方は3月23日(水)と4月6日(水)開催のギャラリートークへお越しくださいませ。

絹本著色両界曼荼羅図(胎蔵界) 14世紀後半 当館蔵

絹本著色両界曼荼羅図(金剛界)

まず、「両界曼荼羅」という呼称ですが、これは「胎蔵界」と「金剛界」の2つをセットにしていることから「両界」と呼ばれています。ただし、「胎蔵界」については「大悲胎蔵」が正しい名称であり、本来「界」は呼びませんが、「両界曼荼羅」というときは通例として「界」をつけています。

ではこの2つの曼荼羅はいったい何を表しているのでしょうか?

それぞれは異なるお経の内容を絵画化したものです。

まず胎蔵界とは、・・・(長くなるので中略)

胎蔵界=仏の悟りや救いを様々な尊像の姿で整然と図式化したもの。

金剛界=人が悟りを開いて仏になるまでを順序立てて図式化したもの。

というように、典拠とするお経が異なるために、それぞれの内容も異なります。

この2つは一見すると非常にたくさんの仏たちが描かれており、とっつきにくいですが、それぞれの区画毎に見ていくとなんとなくわかります。

まず胎蔵界は、中心にある中台八葉院(ちゅうだいはちよういん)を中心に、画面を12の区画に分けて構成されています。

中台八葉院の上には、・・・(やっぱり長くなるので中略)

一方、金剛界は画面を9分割し、円と四角によって幾何学的にお経の内容を説明しています。

画面の中央には、・・・(眠くなるので中略)

ここから本題に入りますので頑張ってください

当館が所蔵している両界曼荼羅は、一見して何かが違うことが分かります。私は先に「金剛界は画面を9分割し、円と四角によって幾何学的にお経の内容を説明しています」と書きました。少し美術に詳しい方でしたら、この記述を当然と思われるでしょう。

しかし上の金剛界の画像をご覧ください。

9分割されていません

この形式は、両界曼荼羅の中でも

レアもの

レアもの として名高い「金剛界八十一尊曼荼羅」と呼ばれるものです。

として名高い「金剛界八十一尊曼荼羅」と呼ばれるものです。これは本来9分割された・・・(1コ1コ説明すると長くなるので中略)

この形式の曼荼羅は、現在天台宗系の寺院に多く(それでも数は極めて少ないですが)見られることから、台密(天台密教)の中で需要があったものと思われます。

この形式の曼荼羅は、・・・(くどくなるので中略)

一方胎蔵界にも変わった特徴があります。

それを説明するまえに、まず空海がもたらした曼荼羅と天台の各祖師が持ち帰った曼荼羅についてご説明します。

(2~3日かかるので中略!!)

当館所蔵の胎蔵界曼荼羅の、特に除蓋障院(じょがいしょういん)という場所を見てみると、実は空海が持ち帰った曼荼羅とは上下反転しています

これがいったい何を意味しているかは今後の課題ですが、一見難しく見える曼荼羅も、ゆっくり少しずつ見ていくとその面白さに気づいていただけるものと確信しております。

「中略」の部分はギャラリートークで詳しくご説明しますので、ぜひ足をお運びください

担当:

企画展「大津歴博の玉手箱」第9章「近江八景ヱハガキ探訪」

2016年03月13日

今回は、第9章「近江八景ヱハガキ探訪」コーナーの紹介です。

このコーナーの内容は、近江八景の絵葉書を一斉に並べてみようというものです。

博物館には、大津市内の古い写真がたくさん収蔵されています。これらは現在、デジタル化や内容の分析などの整理が終わったものから順次、展覧会や大津歴博HPの「大津の古写真」などで公開しています。

「大津の古写真」は最近リニューアルして、見やすくなりました!!

今回の展示では、これらの古い写真をたくさんご覧いただこうと考えたのですが、せっかくなら、なにかテーマがあった方が良いだろうと思い、近江八景の写真絵葉書をテーマにしました。

大正・昭和のお土産物の定番のひとつは「絵葉書」でした。

美しい風景が記録された絵葉書は、旅先での思い出の記録として、もってこいだったためか、全国各地の観光地はほぼ絵葉書の中に収めれれています。

そして、大津・滋賀の定番の絵葉書集といえば、近江八景でした。今回の展示にあわせて、博物館に収蔵された近江八景の絵葉書を整理したところ、60種500枚の以上が確認できました。また、時代も明治末ごろから昭和にかけて、途切れることなく作り続けられていたことが分かりました。

今回は、この膨大な絵葉書を手掛かりに、近代以降の近江八景のそれぞれの風景が、どのように変化したのかを読み解いてみようという試みです。整理を始めた当初は、近江八景の写真絵葉書は、どれをみても同じようにしか見えませんでしたが、整理を進めるとともに、違いや面白さが分かってきました。

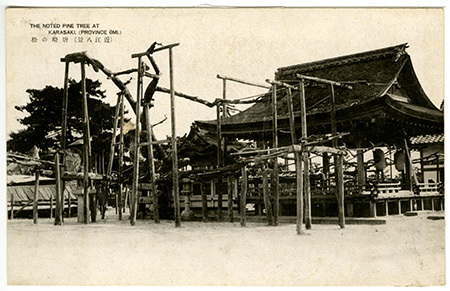

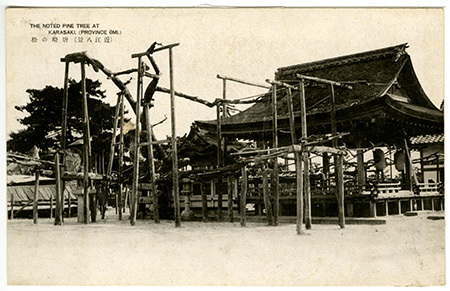

例えば「唐崎夜雨」。

どの絵葉書も「唐崎の松」を写真に取り上げているわけですが…

江戸時代、歌川広重も描いた二代目「唐崎の松」は、明治以降には徐々に樹勢が衰え、大正10年に枯れてしまいます。

絵葉書をじっくり整理すると、

絵葉書2枚継ぎで作られた、明治末ごろの堂々とした松から・・・

徐々に枯れていく様子。

枯れてしまった松。

周りの枝が徐々に少なくなる様子

というように、衰えてゆく松の様子が、絵葉書を並べると克明に分かります。

また、二代目「唐崎の松」が、現在の三代目の松へと代替わりをする様子も絵葉書をひも解くことことができます。

そのお話は展示で…

こんな感じの少しマニアックな内容ですが、この調子で近江八景すべての風景を紹介しつつ、絵葉書や古い写真の年代特定の方法なども交えて紹介しています。

一見、同じように見える資料も、数が多く集まると、各々の違いが徐々に見えるようになります。

こういった、資料を調査分析する楽しさの一端もご覧いただけるようにも工夫していますので、是非ごらんになってください。

ちなみに、4月16日のれきはく講座では、たっぷりと近江八景ヱハガキについてお話します。事前申し込み要ですが、こちらもお待ちしております!!(きづ)

このコーナーの内容は、近江八景の絵葉書を一斉に並べてみようというものです。

博物館には、大津市内の古い写真がたくさん収蔵されています。これらは現在、デジタル化や内容の分析などの整理が終わったものから順次、展覧会や大津歴博HPの「大津の古写真」などで公開しています。

「大津の古写真」は最近リニューアルして、見やすくなりました!!

今回の展示では、これらの古い写真をたくさんご覧いただこうと考えたのですが、せっかくなら、なにかテーマがあった方が良いだろうと思い、近江八景の写真絵葉書をテーマにしました。

大正・昭和のお土産物の定番のひとつは「絵葉書」でした。

美しい風景が記録された絵葉書は、旅先での思い出の記録として、もってこいだったためか、全国各地の観光地はほぼ絵葉書の中に収めれれています。

そして、大津・滋賀の定番の絵葉書集といえば、近江八景でした。今回の展示にあわせて、博物館に収蔵された近江八景の絵葉書を整理したところ、60種500枚の以上が確認できました。また、時代も明治末ごろから昭和にかけて、途切れることなく作り続けられていたことが分かりました。

今回は、この膨大な絵葉書を手掛かりに、近代以降の近江八景のそれぞれの風景が、どのように変化したのかを読み解いてみようという試みです。整理を始めた当初は、近江八景の写真絵葉書は、どれをみても同じようにしか見えませんでしたが、整理を進めるとともに、違いや面白さが分かってきました。

例えば「唐崎夜雨」。

どの絵葉書も「唐崎の松」を写真に取り上げているわけですが…

江戸時代、歌川広重も描いた二代目「唐崎の松」は、明治以降には徐々に樹勢が衰え、大正10年に枯れてしまいます。

絵葉書をじっくり整理すると、

絵葉書2枚継ぎで作られた、明治末ごろの堂々とした松から・・・

徐々に枯れていく様子。

枯れてしまった松。

周りの枝が徐々に少なくなる様子

というように、衰えてゆく松の様子が、絵葉書を並べると克明に分かります。

また、二代目「唐崎の松」が、現在の三代目の松へと代替わりをする様子も絵葉書をひも解くことことができます。

そのお話は展示で…

こんな感じの少しマニアックな内容ですが、この調子で近江八景すべての風景を紹介しつつ、絵葉書や古い写真の年代特定の方法なども交えて紹介しています。

一見、同じように見える資料も、数が多く集まると、各々の違いが徐々に見えるようになります。

こういった、資料を調査分析する楽しさの一端もご覧いただけるようにも工夫していますので、是非ごらんになってください。

ちなみに、4月16日のれきはく講座では、たっぷりと近江八景ヱハガキについてお話します。事前申し込み要ですが、こちらもお待ちしております!!(きづ)

企画展「大津歴博の玉手箱」第4章「流転する古文書-蔵に収めること-」コーナー

2016年03月11日

現在、大津市歴史博物館では、企画展「大津歴博の玉手箱」を開催中です

この展覧会は、学芸員が各コーナーを担当し、徹底解説しています

このブログ上で各コーナーのお知らせをしたいと思いますが、まずは、古文書担当が、第4章「流転する古文書-蔵に収めること-」をご紹介します

このコーナーでは、江戸時代から明治時代にかけて、上坂本に居住し、比叡山延暦寺の各坊院に所属して、雑用・年貢収納・山林管理をおこなった山門公人(さんもんくにん)の家に伝わった古文書群18000点を紹介しています

山門公人は、江戸時代においては、名字・帯刀が許され、また剃髪して公人仲間という組織を結成していました。そして、日々の仕事に従事しながら、湖国三大祭のひとつ「山王祭」において具足で身を固め神輿を警固する特権がありました。

そんな山門公人のひとり景山家で作成され、授受した古文書は、幕末・明治期の廃仏毀釈・神仏分離の時期に散逸を余儀なくされます その後、個人の方が収集したり、大学研究者が調査したり、最終的には、この大津市歴史博物館に収蔵となりました。

その後、個人の方が収集したり、大学研究者が調査したり、最終的には、この大津市歴史博物館に収蔵となりました。

また、展示では、景山家文書が多く蓄積されることになった背景を、江戸時代中期の当主の遺言や掟書、江戸時代後期の当主宛ての大量の書状の存在から紹介しています 。

。

写真1 山門公人旧景山家文書のうち、年貢収納等に関する帳簿類

写真2 未整理文書の束(江戸時代後期の当主景山出羽徳峻宛がほとんど)

ところで、このコーナーでは、古文書を読むことも大事ですが、それが現在に至るまで、どういった来歴を経て、大津歴博の所蔵になったのか、ということにも力点を置いています

歴史資料や古文書は、その個人・家・地域など、あらゆる歴史情報を紐解く上で欠かせない資料です。ですが、近年、そうした資料が、家の継承や様々な問題で、維持・管理が難しくなってきています 古文書・歴史資料は、伝えられてきた経緯そのものも歴史ですので、文書や記録の作成・授受、保管されてきた「場」での継承・保存が望ましいといえます。しかし、それが叶わない場合、それらの保存の最後の砦が公共の地域博物館の収蔵庫の存在です。

古文書・歴史資料は、伝えられてきた経緯そのものも歴史ですので、文書や記録の作成・授受、保管されてきた「場」での継承・保存が望ましいといえます。しかし、それが叶わない場合、それらの保存の最後の砦が公共の地域博物館の収蔵庫の存在です。

個人・地域の蔵から、博物館の「蔵」へ。そうした来歴をたどった山門公人文書の全貌をご紹介

詳しくは、3月23日・3月30日のギャラリートークでお話しします!

展覧会・ギャラリートークのご案内⇒http://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/news/1604.html

本展覧会の期間中、毎週水曜日の午後にギャラリートークを開催しています。

「流転する古文書-蔵に収めること-」のギャラリートークは、

3月23日(水)15時から

3月30日(水)15時から

の2回開催します。

どちらの回も基本的には同じ内容でお話しをしますので、ご都合の良い方で、ぜひご参加ください。

この展覧会は、学芸員が各コーナーを担当し、徹底解説しています

このブログ上で各コーナーのお知らせをしたいと思いますが、まずは、古文書担当が、第4章「流転する古文書-蔵に収めること-」をご紹介します

このコーナーでは、江戸時代から明治時代にかけて、上坂本に居住し、比叡山延暦寺の各坊院に所属して、雑用・年貢収納・山林管理をおこなった山門公人(さんもんくにん)の家に伝わった古文書群18000点を紹介しています

山門公人は、江戸時代においては、名字・帯刀が許され、また剃髪して公人仲間という組織を結成していました。そして、日々の仕事に従事しながら、湖国三大祭のひとつ「山王祭」において具足で身を固め神輿を警固する特権がありました。

そんな山門公人のひとり景山家で作成され、授受した古文書は、幕末・明治期の廃仏毀釈・神仏分離の時期に散逸を余儀なくされます

その後、個人の方が収集したり、大学研究者が調査したり、最終的には、この大津市歴史博物館に収蔵となりました。

その後、個人の方が収集したり、大学研究者が調査したり、最終的には、この大津市歴史博物館に収蔵となりました。また、展示では、景山家文書が多く蓄積されることになった背景を、江戸時代中期の当主の遺言や掟書、江戸時代後期の当主宛ての大量の書状の存在から紹介しています

。

。写真1 山門公人旧景山家文書のうち、年貢収納等に関する帳簿類

写真2 未整理文書の束(江戸時代後期の当主景山出羽徳峻宛がほとんど)

ところで、このコーナーでは、古文書を読むことも大事ですが、それが現在に至るまで、どういった来歴を経て、大津歴博の所蔵になったのか、ということにも力点を置いています

歴史資料や古文書は、その個人・家・地域など、あらゆる歴史情報を紐解く上で欠かせない資料です。ですが、近年、そうした資料が、家の継承や様々な問題で、維持・管理が難しくなってきています

古文書・歴史資料は、伝えられてきた経緯そのものも歴史ですので、文書や記録の作成・授受、保管されてきた「場」での継承・保存が望ましいといえます。しかし、それが叶わない場合、それらの保存の最後の砦が公共の地域博物館の収蔵庫の存在です。

古文書・歴史資料は、伝えられてきた経緯そのものも歴史ですので、文書や記録の作成・授受、保管されてきた「場」での継承・保存が望ましいといえます。しかし、それが叶わない場合、それらの保存の最後の砦が公共の地域博物館の収蔵庫の存在です。個人・地域の蔵から、博物館の「蔵」へ。そうした来歴をたどった山門公人文書の全貌をご紹介

詳しくは、3月23日・3月30日のギャラリートークでお話しします!

(担当:学芸員 高橋)

展覧会・ギャラリートークのご案内⇒http://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/news/1604.html

本展覧会の期間中、毎週水曜日の午後にギャラリートークを開催しています。

「流転する古文書-蔵に収めること-」のギャラリートークは、

3月23日(水)15時から

3月30日(水)15時から

の2回開催します。

どちらの回も基本的には同じ内容でお話しをしますので、ご都合の良い方で、ぜひご参加ください。

9日(水)午後2時から、ギャラリートークを開催します!!

2016年03月08日

開催中の企画展「大津歴博の玉手箱」では、期間中、毎週水曜日に学芸員によるギャラリートークを開催します!!

本館学芸員が、それぞれの担当コーナーの展示品について、熱く!詳しく!解説します!!

事前のお申し込みは必要ありません。

3月9日(水)のギャラリートークは、

近江八景コーナー2本立てでお届けします。

午後2時から

「タイムトラベル 江戸時代の近江八景」

(担当学芸員:横谷)

午後3時から

「近江八景エハガキ探訪」

(担当学芸員:木津)

それぞれの開始時間前に、1階ロビーにお集まりください。

ご参加には、当日の企画展観覧チケットが必要ですので、事前に受付でお買い求めください。

れきはくカード会員の方は、カードのご提示をお願いいたします。

来週以降のラインナップについては、こちらです。

皆様のお越しをお待ちしております。

本館学芸員が、それぞれの担当コーナーの展示品について、熱く!詳しく!解説します!!

事前のお申し込みは必要ありません。

3月9日(水)のギャラリートークは、

近江八景コーナー2本立てでお届けします。

午後2時から

「タイムトラベル 江戸時代の近江八景」

(担当学芸員:横谷)

午後3時から

「近江八景エハガキ探訪」

(担当学芸員:木津)

それぞれの開始時間前に、1階ロビーにお集まりください。

ご参加には、当日の企画展観覧チケットが必要ですので、事前に受付でお買い求めください。

れきはくカード会員の方は、カードのご提示をお願いいたします。

来週以降のラインナップについては、こちらです。

皆様のお越しをお待ちしております。

(広報担当F)