ミニ企画展「三井寺の近世絵画」

2017年12月01日

11月28日(火)から、ミニ企画展「三井寺の近世絵画」の展示が始まりました

大津市歴史博物館では、以前より三井寺の悉皆調査を継続して行っており、その成果として平成26年に「三井寺 仏像の美」などでご紹介してきましたが、今回は、これまであまり紹介されてこなかった近世絵画をご紹介しています

ここでは、担当者一押しの作品をご紹介します

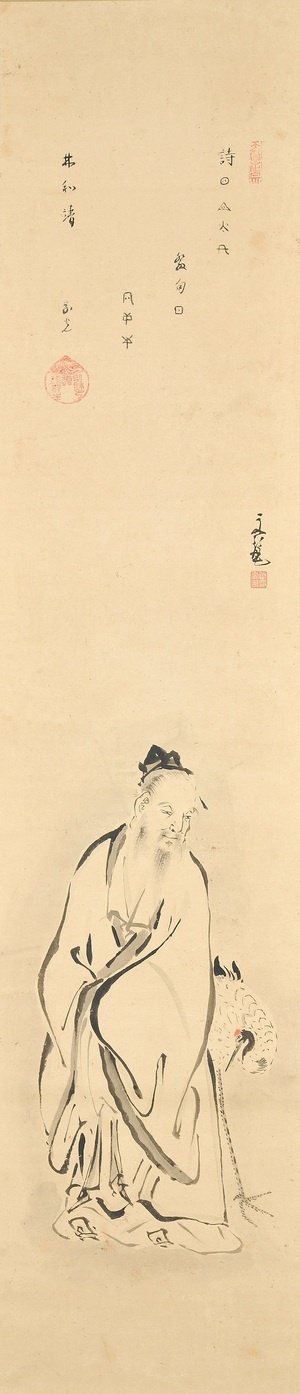

この絵は、加藤文麗という人が中国の宋時代の詩人である林和靖の姿を描いたもので、左右に梅を配した3幅対となっています。

加藤文麗自体はあまりメジャーではありませんが、彼は、谷文晁という江戸時代を代表する絵師の先生として知られています。

画面の上半分を見てみると、何やら記号のようなものが書いてありますが、皆さん読めるでしょうか

これは、「神代文字」と呼ばれるもので、古代日本で使用されていたとされる文字です

書いた人は敬光というお坊さんで、当時三井寺の法明院の住職だった人物です。彼は、仏教に関する書物をたくさん書いていますが、それだけではなく、この神代文字を研究していたことでも知られています。

果たして、ここには何が書かれているのでしょうか

答えは会場で

会場には、本作以外にも、様々な絵画が展示されています

皆さまお誘いあわせの上、奮ってご来館くださいますようお願い申し上げます

(担当者: )

)

)

)常設展示室で、珍しい宋代の羅漢図を紹介中

2017年03月12日

近年、大津市ゆかりの収集家から歴史博物館にご寄託いただいた宋代の十六羅漢図を、現在、常設展示室で好評展示中です

モノクロ基調の作品は、一見すると、拓本にみえますが、線刻部分やベタの摺り出し面に石碑の質感がみられないので、羅漢の図様を陰刻した版木に、紙を貼って取拓した拓版画と思われます

また、拓本では出来ない技法として、墨を濃くのせている部分と薄くのせている部分でコントラストを表現した取拓をみせています

ちなみに、第八尊者には落款があり、『図画見聞誌』において「仏道(仏教と道教の)人物を描くにたくみにして、特に精妙を為す」とたたえられた「長沙(現湖南省)の武洞清」が原画を手掛けたことが判明します

表装のために、落款部分の一部が切り取られてしまってますが、「長沙武洞清」の上の文言が「祥符壬子」と読めるため、北宋代の元号・大中祥符の期間で、かつ壬子の年、すなわち1012年に原画が描かれています

ほぼ千年前ですねえ

ほぼ千年前ですねえ

洞清の描く羅漢は、李龍珉様というスタイルの一種とされていますが、とりわけ、羅漢図の姿や背景は、中国の南宋(1127‐1279)の作とされ高台寺に伝来する十六羅漢図(重文)と一致します。高台寺本には作者の落款がないことを考えると、北宋代の武洞清の原画、もしくは本作同様の拓版画を南宋代に写したものが高台寺本であるという推測もできます。その点でも、本作は貴重な拓版画十六羅漢図といえます

なお、あわせて、中心的な羅漢を取り囲んで参集する十六羅漢を描いた珍しい図像の、南宋もしくは南宋画写しの作品もあわせて展示いたします

(ヨコヤ)

「八所神社の古文書」が始まりました!

2014年09月03日

毎年恒例(?)になりました大津市歴史博物館の古文書展示

ミニ企画展示「八所神社の古文書‐近江国伊香立の鎮守-」が始まりました

(常設展示室内で、会期は9月2日から10月13日まで)

八所神社は、大津市伊香立(主に5つの地域に分かれている)に所在する神社で、

神社の文書だけでなく、伊香立の地域文書として大切に保管されてた文書群です

(一部、市指定文化財に指定されています)

伊香立は、鎌倉時代から江戸時代にかけて何度も葛川と激しい境争論を起こします

それらの歴史は、葛川明王院文書(重文)によって明らかになりましたが、

争論の相手方になった伊香立の古文書も欠かすことはできません

本ミニ企画展では、八所神社に関わる由緒や縁起、伊香立側の争論文書、

また八所神社の神宮寺の住持や大般若経の行方を示す古文書、

さらには、伊香立や争論に際して作られた絵図などを合わせて展示します

地域文書の性格を合わせ持つ八所神社文書をご覧いただきます。

詳しい内容はこちら⇒http://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/news/1404.html

(学芸員 たかはし)

ミニ企画展示「八所神社の古文書‐近江国伊香立の鎮守-」が始まりました

(常設展示室内で、会期は9月2日から10月13日まで)

八所神社は、大津市伊香立(主に5つの地域に分かれている)に所在する神社で、

神社の文書だけでなく、伊香立の地域文書として大切に保管されてた文書群です

(一部、市指定文化財に指定されています)

伊香立は、鎌倉時代から江戸時代にかけて何度も葛川と激しい境争論を起こします

それらの歴史は、葛川明王院文書(重文)によって明らかになりましたが、

争論の相手方になった伊香立の古文書も欠かすことはできません

本ミニ企画展では、八所神社に関わる由緒や縁起、伊香立側の争論文書、

また八所神社の神宮寺の住持や大般若経の行方を示す古文書、

さらには、伊香立や争論に際して作られた絵図などを合わせて展示します

地域文書の性格を合わせ持つ八所神社文書をご覧いただきます。

詳しい内容はこちら⇒http://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/news/1404.html

(学芸員 たかはし)

ミニ企画展「大津港の船」開催中

2012年09月17日

琵琶湖観光の玄関口として今もにぎわう大津港ですが、その役割は、時代とともに移り変わってきました。この移りかわりを紹介するのがミニ企画展「大津港の船」です。

江戸時代の大津浦は、大津城築城の直後に結成された大津百艘船によって担われていました。当時の城主浅野長吉が出した高札には、大津からの物資や旅人は大津以外の船に乗せてはならないとされ、大津は大きな特権を得て人と物資が集散する港として賑わいます。

初代大津代官 小野宗左衛門の高札 元和3年(1617)

大津百艘船の特権を認める高札は、歴代の大津城主、江戸時代になってからは、歴代の大津代官が類似の文言の高札を出しています。今回の展示では、そうした高札のいくつかを紹介しています。

近代に入っても大津港は、琵琶湖の南の玄関口としての役割を果たしており、いち早く蒸気船が就航しました。展示では、一番丸錦絵(複製)をはじめ当時就航した多くの蒸気船のうち、当館で所蔵している蒸気船を描いた引札を紹介しています。

しかし、明治22年(1889)の東海道線全通により、舟運による物資運搬の役目は終わり、大津は琵琶湖観光の拠点へと変貌を遂げます。大正時代以降、近江八景めぐりや島めぐりなどの観光船が就航し、現在に至っていています。この観光船時代を語るポスターは、エントランスロビーで紹介しています。

このポスター展は、当初クールシェアー期間の展示の予定でしたが、ミニ企画展終了まで延長して展示します。(ワダ)

展示場所:常設展示内ミニ企画展コーナー(大津市歴史博物館1階)

会 期:9月30日(日)まで

休館日:月曜日(但し9月17日は開館し翌18日休館)

開館時間:午前9時から午後5時まで(但し入場は午後4時30分まで)

※観覧には、常設展示観覧料が必要になります。

江戸時代の大津浦は、大津城築城の直後に結成された大津百艘船によって担われていました。当時の城主浅野長吉が出した高札には、大津からの物資や旅人は大津以外の船に乗せてはならないとされ、大津は大きな特権を得て人と物資が集散する港として賑わいます。

初代大津代官 小野宗左衛門の高札 元和3年(1617)

大津百艘船の特権を認める高札は、歴代の大津城主、江戸時代になってからは、歴代の大津代官が類似の文言の高札を出しています。今回の展示では、そうした高札のいくつかを紹介しています。

近代に入っても大津港は、琵琶湖の南の玄関口としての役割を果たしており、いち早く蒸気船が就航しました。展示では、一番丸錦絵(複製)をはじめ当時就航した多くの蒸気船のうち、当館で所蔵している蒸気船を描いた引札を紹介しています。

しかし、明治22年(1889)の東海道線全通により、舟運による物資運搬の役目は終わり、大津は琵琶湖観光の拠点へと変貌を遂げます。大正時代以降、近江八景めぐりや島めぐりなどの観光船が就航し、現在に至っていています。この観光船時代を語るポスターは、エントランスロビーで紹介しています。

このポスター展は、当初クールシェアー期間の展示の予定でしたが、ミニ企画展終了まで延長して展示します。(ワダ)

展示場所:常設展示内ミニ企画展コーナー(大津市歴史博物館1階)

会 期:9月30日(日)まで

休館日:月曜日(但し9月17日は開館し翌18日休館)

開館時間:午前9時から午後5時まで(但し入場は午後4時30分まで)

※観覧には、常設展示観覧料が必要になります。

「西教寺の仏画」展は本日から!!

2012年01月17日

本日から、ミニ企画展が模様替え!

ミニ企画展「大津の仏教文化12 西教寺の仏画」

が始まりました!!

重要美術品 絹本著色慈威和尚像 1幅 西教寺蔵 南北朝時代

ミニ企画展「大津の仏教文化」シリーズでは、大津市内に伝わる豊かな仏教美術の一端を年に1回紹介しています。

今回は、大津市坂本に所在する西教寺に伝来する仏画をご紹介するものです。

戒光山兼法勝西教寺は、比叡山の東麓、大津市坂本に所在する寺院です。飛鳥時代に聖徳太子によって建立されたといい、平安時代には慈恵大師良源が復興、鎌倉時代に慈威和尚恵鎮によって興隆、後の室町時代に真盛上人が再興して以来、念仏と戒律の寺院として比叡山の中でも独特な立場で栄えました。現在は、天台真盛宗の総本山として大変多くの寺宝を所蔵していることで知られています。

本展では、その中から今まであまり紹介されることのなかった西教寺に関わる高僧を中心とした未指定の仏画を展示しています。展示件数は13件です。

博物館ホームページに、詳しい内容や展示作品の一覧をアップしましたので、ご覧ください。

ミニ企画展「大津の仏教文化12 西教寺の仏画」紹介ページ(歴博ホームページ)

http://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/news/1201.html

皆様のお越しをお待ちしております!!

ミニ企画展「大津の仏教文化12 西教寺の仏画」

会期 平成24年1月17日(火)~3月11日(日)

期間中の休館日 月曜日

会場 大津市歴史博物館 常設展示室内 ミニ企画展コーナー

観覧料 常設展示観覧料でご覧いただけます。

ミニ企画展「大津の仏教文化12 西教寺の仏画」

が始まりました!!

重要美術品 絹本著色慈威和尚像 1幅 西教寺蔵 南北朝時代

ミニ企画展「大津の仏教文化」シリーズでは、大津市内に伝わる豊かな仏教美術の一端を年に1回紹介しています。

今回は、大津市坂本に所在する西教寺に伝来する仏画をご紹介するものです。

戒光山兼法勝西教寺は、比叡山の東麓、大津市坂本に所在する寺院です。飛鳥時代に聖徳太子によって建立されたといい、平安時代には慈恵大師良源が復興、鎌倉時代に慈威和尚恵鎮によって興隆、後の室町時代に真盛上人が再興して以来、念仏と戒律の寺院として比叡山の中でも独特な立場で栄えました。現在は、天台真盛宗の総本山として大変多くの寺宝を所蔵していることで知られています。

本展では、その中から今まであまり紹介されることのなかった西教寺に関わる高僧を中心とした未指定の仏画を展示しています。展示件数は13件です。

博物館ホームページに、詳しい内容や展示作品の一覧をアップしましたので、ご覧ください。

ミニ企画展「大津の仏教文化12 西教寺の仏画」紹介ページ(歴博ホームページ)

http://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/news/1201.html

皆様のお越しをお待ちしております!!

ミニ企画展「大津の仏教文化12 西教寺の仏画」

会期 平成24年1月17日(火)~3月11日(日)

期間中の休館日 月曜日

会場 大津市歴史博物館 常設展示室内 ミニ企画展コーナー

観覧料 常設展示観覧料でご覧いただけます。