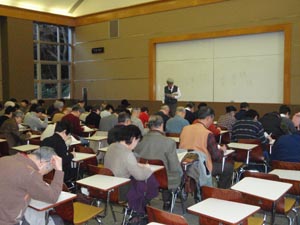

れきはく講座「古文書に親しむ」第2回

2009年01月27日

1月24日(土)、「古文書に親しむ」の第2回目を開催。

先週の第1回目がハードな内容だったので、受講生が減るのではと心配していたのですが、

今回の出席者は92名でした。

今回は、町内の生活の様子が伺える資料として、寛政10年(1798)の坂本町定書を

テキストとして使用しました。

その中の興味深い一条を紹介すると次のような内容です。

一、捨子、行倒、変死之類、町内ニ有之候節、家々敷居より外ニ有之候ハヽ一町掛り、

敷居より内ニ候ハヽ其家懸り可致候事

読み方

一、捨子、行き倒れ、変死のたぐい、町内にこれありそうろう節、家々敷居より外にこれあり候はば、

一町掛かり、敷居より内に候はば、その家懸かり致すべく候事

意味

一、捨子、行き倒れ、変死が町の範囲内で発生したとき、その位置が家の敷居より外、

つまり町内の路上であったときは、その処理費用は町内全体で負担すること、

もし誰かの敷居の中にまで入りこんでいたら、その家の負担にすること。

江戸時代の、とくに都市部では、捨て子や行き倒れ人などが多く、その処理費用は

結構な額にのぼりました。捨て子であれば、当面の養育、代官所への届出書類などの事務を

する必要があったので、町内にとっては負担だったのです。

そこで、自分の住んでいる町の範囲内の路上であれば、町内全体として負担するが、

個人の家に少しでも掛かっていれば、その人の負担とすることと定められていたようです。

江戸時代は、今では考えられないような事件が発生し、

町内の人々も、前もって詳しい取り決めをしておく必要があったのでしょう。

受講生の皆さんも、一時間半、熱心に解読に取り組んでおられます。このシリーズは

今週の土曜日で最後です。 皆さんのご検討をお祈りしております。(樋爪)

先週の第1回目がハードな内容だったので、受講生が減るのではと心配していたのですが、

今回の出席者は92名でした。

今回は、町内の生活の様子が伺える資料として、寛政10年(1798)の坂本町定書を

テキストとして使用しました。

その中の興味深い一条を紹介すると次のような内容です。

一、捨子、行倒、変死之類、町内ニ有之候節、家々敷居より外ニ有之候ハヽ一町掛り、

敷居より内ニ候ハヽ其家懸り可致候事

読み方

一、捨子、行き倒れ、変死のたぐい、町内にこれありそうろう節、家々敷居より外にこれあり候はば、

一町掛かり、敷居より内に候はば、その家懸かり致すべく候事

意味

一、捨子、行き倒れ、変死が町の範囲内で発生したとき、その位置が家の敷居より外、

つまり町内の路上であったときは、その処理費用は町内全体で負担すること、

もし誰かの敷居の中にまで入りこんでいたら、その家の負担にすること。

江戸時代の、とくに都市部では、捨て子や行き倒れ人などが多く、その処理費用は

結構な額にのぼりました。捨て子であれば、当面の養育、代官所への届出書類などの事務を

する必要があったので、町内にとっては負担だったのです。

そこで、自分の住んでいる町の範囲内の路上であれば、町内全体として負担するが、

個人の家に少しでも掛かっていれば、その人の負担とすることと定められていたようです。

江戸時代は、今では考えられないような事件が発生し、

町内の人々も、前もって詳しい取り決めをしておく必要があったのでしょう。

受講生の皆さんも、一時間半、熱心に解読に取り組んでおられます。このシリーズは

今週の土曜日で最後です。 皆さんのご検討をお祈りしております。(樋爪)

れきはく講座現地見学会「堅田古絵図ツアー」

れきはく講座「江戸時代の堅田と居初家」を開催しました

れきはく講座「大津百町の古文書を読む」

れきはく講座~道の名前と近江学~

れきはく連続講座「古代日本の都」

企画展「車石」現地見学会第2弾開催

れきはく講座「江戸時代の堅田と居初家」を開催しました

れきはく講座「大津百町の古文書を読む」

れきはく講座~道の名前と近江学~

れきはく連続講座「古代日本の都」

企画展「車石」現地見学会第2弾開催

Posted by

otsu-rekihaku

at

09:24

│

れきはく講座