広重と東海道5

2008年07月09日

(5)浮世絵に見える版元の宣伝その2

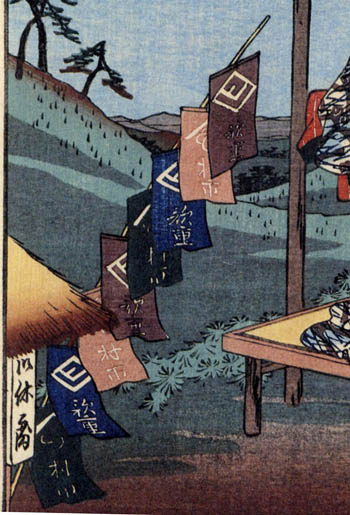

写真下は前回と同じ「人物東海道」の保土ヶ谷です。画面の左上に「程がや」と書かれていますね。茶店で二人の女性が休憩していますが、見ていただきたいのは左下に描かれた、何枚にも重なった旗です。その旗をじっくり見てください。一番上に広重のトレードマーク「ヒロ印」が見えますね。その下に「歌重」の文字。上から2枚目には「村市」。全部で8枚ある旗には、交互に広重と版元の宣伝の文字が記されているのです。

次ページに拡大写真を載せましたので、ご覧ください。

写真下は前回と同じ「人物東海道」の保土ヶ谷です。画面の左上に「程がや」と書かれていますね。茶店で二人の女性が休憩していますが、見ていただきたいのは左下に描かれた、何枚にも重なった旗です。その旗をじっくり見てください。一番上に広重のトレードマーク「ヒロ印」が見えますね。その下に「歌重」の文字。上から2枚目には「村市」。全部で8枚ある旗には、交互に広重と版元の宣伝の文字が記されているのです。

次ページに拡大写真を載せましたので、ご覧ください。

ところで私以上の年齢の人たちは学校で、「歌川」広重ではなく「安藤」広重と教えられた年代ですよね。「広重」とは、作家で言えばペンネームのようなもので、本名は安藤重右衛門と言いました。文化8年(1811)頃、浮世絵師歌川豊広に入門し、師匠の「広」の字と自分の名前である重右衛門の「重」の字を合わせて、「広重」と名乗ったと言われています。絵を描くときは歌川派の広重、つまり歌川広重と名乗っていたのです。決して安藤広重とは言っていません。我々の年代は間違ったことを覚えさせられていたのです。横道にそれましたが元の話題に戻りましょう。保土ヶ谷の茶店にあった旗の文字「歌重」は、歌川広重と名乗っていたというれっきとした証拠なのです。若い世代の方々は「なにをいまさら」と思われるかも知れませんが、私以上の世代には重要な事実の確認になるのです。決してお笑いなきように。(本館学芸員 樋爪 修)

タグ :広重と東海道

Posted by

otsu-rekihaku

at

12:59

│

コラム